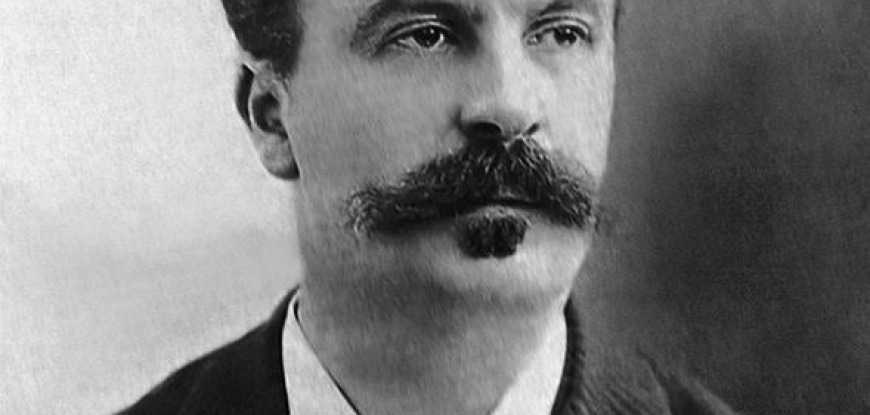

Анри-Ренэ-Альберт — знаменитый французский писатель Ги де Мопассан

«Жизнь — гора. Поднимаясь, ты глядишь вверх, и ты счастлив. Но только успел взобраться на вершину, как уже начинается спуск, а впереди — смерть. Поднимаешься медленно, спускаешься быстро» («Милый друг»).

*

В эти дни родился Анри-Ренэ-Альберт. И это ничего не говорит вам, дорогой читатель. А вот то, что он — Ги де Мопассан – говорит уже очень многое. Француз этот создал шесть романов, написал более трехсот рассказов (18 сборников), три книги путевых очерков, свыше 500 литературных и публицистических статей. Кроме того, в ранний период своего творчества он сочинял стихи и пьесы для театра. Эмиль Золя сказал, что «Мопассан вечно будет дорог французскому народу за великую песнь любви, которую он пел жизни».

Однако французы своего земляка почитают, мягко говоря, не очень. Ста пятидесятилетний юбилей Мопассана, выпавший на Миллениум, они отметили весьма и весьма скромно, если не сказать прохладно. Во всяком случае, на приезд Мадонны в Европу они откликнулись куда как восторженнее и экзальтичнее. Что касается нас, россиян, то мы почти не заметили во всех отношениях круглую и по историческим меркам звонкую дату «певца любви». Нет, конечно, отдельные, специфические средства массовой информации на полутора столетие со дня рождения Мопассана откликнулись, но в массе своей бывший советский народ остался к ней глух и безразличен. И романов, рассказов Мопасана мы уже, увы, не читаем. . .

Между тем вспомните: «Внезапно Жульен вскинул руки на плечи Жанны и впился ей в губы страстным поцелуем, каким еще никогда не целовал ее. Этот поцелуй вонзился в нее, проник ей в мозг и кровь; и такое удивительное, неизведанное чувство потрясло ее, что она отчаянно, обеими руками оттолкнула Жульена…

Но вдруг острая боль пронзила ее, и она застонала, забилась в его объятиях, в то время как он грубо обладал ею… Потом он сделал новую попытку, но она с ужасом оттолкнула его… «Так вот что, вот что он называет быть его женой?»

Вспомнили? Тогда я еще чуть-чуть продолжу, потому что это очень важно в плане наших дальнейших рассуждений о французском писателе: «Жанна спала обычно на правом боку, и левая грудь часто выглядывала наружу при пробуждении. Жульен это подметил и окрестил ее: «гуляка», а вторую: «лакомка», потому что розовый бутон ее соска был как-то особенно чувствителен к поцелуям. Глубокая ложбинка между обеими получила прозвище «маменькина аллея», потому что он постоянно прогуливался по ней; а другая, более потаенная ложбинка именовалась «путь в Дамаск».

А теперь ответьте, мне, ради Бога, те, кто постарше, как говорится, положа руку на сердце: не с этих ли самых строк начиналось в далеком детстве наше с вами не сексуальное, нет, образование — таких и терминов-то при советской власти не существовало, как и вообще в стране секса не было, — а чувственное, страстное, любовное постижение жизни через великую мопассановскую «Жизнь»?

Да, вполне возможно, что некоторую часть нынешней продвинутой молодежи эти «гуляка» и «лакомка» уже «не заводят», не возбуждают. И поэтому кое-кто из моих потенциальных оппонентов может запросто возразить: восторженность чувственностью прозы Мопассана сильно смахивает на хвалу патефону и конторским счетам. А ведь есть уже лазерные музыкальные центры и компьютеры пятого поколения.

Все это так, все правда. Железная поступь прогресса неумолима, неостановима. И великих писателей прошлого, к которым Мопассан безусловно принадлежит, конкретно сегодня теснят писатели-однодневки, которые, «шагая в ногу со временем», умеют великолепно удовлетворять любые вкусы публики. Но все они скопом временами напоминают широко разрекламированные напитки: «колу», «пепси», «херши», которые, конечно же, утоляют жажду, «не дают засохнуть». Только нормального человека, согласитесь, никогда не покинет желание пить ключевую воду из родника. Так вот Мопассан — «ключевой», «родниковый» писатель. Из недр творчества которого, если уж называть вещи своими именами, и произошла вся нынешняя литературная секс индустрия. Но если говорить по тому самому большому, по Гамбургскому счету, то она и в подметки не годится первоисточнику. И уж это отрицать вряд ли кто рискнет, даже из людей очень продвинутых.

Не мной подмечено, что есть великая, трудно постижимая и не менее сложно объяснимая связь между Россией и Францией. Ну, не зря же «наше все — Пушкин» в детстве носил прозвище «француз». И, кстати, владел он галльским языком в плане грамматики, синтаксиса, орфоэпии и прочих филологических тонкостей похлеще русского. Другой наш великий писатель Иван Сергеевич Тургенев всю жизнь прожил во Франции. Там написал практически все свои сочинения и под старость лет вдруг с ужасом для себя обнаружил, что думает по-французски. И то, что русское дворянство — соль земли нашей, хранитель великой державности не «гишпанским», не итальянским, не немецким и даже не английским языком разговаривало пару столетий — тоже ведь вещь не случайная.

Нет, что ни говорите, но мир физический и географический мы открывали через «Таинственный остров», «Детей капитана Гранта», «20000 лье под водой», «С Земли на Луну» Жюля Верна; мир исторических приключений — через «Трех мушкетеров», «Королеву Марго», «Графа Монте Кристо», «Даму с камелиями» отца и сына Дюма; мир сексуальных грез — через «Жизнь», «Милого друга», «Монт-Ориоля», «Пышку» и прочие рассказы Ги де Мопассана.

Видит Бог, ни на йоту не лукавлю и душой не кривлю признанием: когда в отрочестве читал вот эти строки из «Мадмуазель Фифи», испытывал никогда доселе неведомое мне чувство страстного томления духа, жажды сейчас же, сию минуту, как только взор закончит чтение, а мозг восприятие написанного — куда-то мчаться, бежать, чтобы испробовать самому, пережить в яви такое: «Маркиз посадил Рашель к себе на колени и в бесстрастном возбуждении то целовал смоляные завитки у нее на шее, вдыхая сквозь вырез корсажа нежное тепло и аромат ее тела, то давал волю яростной жестокости, безудержной потребности разрушения и больно щипал ее через ткань платья, заставляя вскрикивать. Иногда же, стиснув ее в объятиях и прижимая к себе изо всех сил, он впивался губами в цветущий рот еврейки и целовал ее так, что у обоих дух захватывало; но вдруг он укусил ее и струйка крови потекла с подбородка за корсаж девушки. Она поглядела ему прямо в глаза и, вытирая кровь, прошептала:

— За это платят.

Он засмеялся злым смехом.

— Что ж, я заплачу».

Делясь с вами, читатель, столь сокровенным, я, разумеется, далек от той примитивной мысли, что и каждый из них переживал нечто подобное, как я, читая Мопассана. Но в одном убежден: вряд ли найдутся здравомыслящие люди, вне зависимости от их возраста, кого бы Мопассан оставил равнодушным. И, пожалуй, никогда таких не будет. Ибо есть в этом писателе некий чувственный магнетизм, завидная достоверность в описании взаимоотношений противоположных полов, подлинная сексуальность.

«Я прихожу к убеждению, что для того, чтобы писать хорошо, художественно, колоритно, эмоционально и образно, нужно описывать, а не анализировать. Все обольстительные богатства языка, рельефы его выразительности, неожиданность его образов ослабляются, когда он передает переходы чувств, а не внешние выражения этих чувств. В сущности, наше искусство состоит в показе сокровенного в наших душах таким образом, чтобы сделать его видимым, волнующим, прежде всего эстетическим. Для меня психология в романе или новелле сводится к следующему: выявить тайное в человеке через показ его жизни».

Если для кого-то сии рассуждения Ги де Мопассана покажутся слишком перегруженными литературоведческим эстетизмом, то я позволю себе проиллюстрировать их следующим примером из жизни. Одна моя хорошая знакомая, почти ровесница, влюбилась в сослуживца лет на пятнадцать ее моложе. Сначала, как водится, они встречались на нейтральной территории (у Т. , брошенной мужем, осталось две дочери — одна в седьмом классе, другая на первом курсе института). Потом намерения любовника показались моей приятельнице серьезными, и она привела его к себе домой. И, как впоследствии оказалось, старшая дочь тут же влюбилась в маминого хахаля, а тот, не медля, ответил девушке взаимностью. Шило в мешке, естественно, вскоре обнаружилось, и разыгралась трагедия, достойная отдельного описания. Моя приятельница чуть с ума не сошла от обрушившегося на нее столь изощренного испытания. Нет, на полном серьезе рассказывала, что в какое-то время была на волосок от самоубийства. И, вы не поверите, спас ее. . . Мопассан.

— Я взяла с собой на кухню «Милого друга», плотно закрыла дверь, включила газ, раскрыла томик наугад и глазам моим, как будто по команде свыше, предстали строки: «Она мучительно переживала свое падение и три свидания подряд осыпала любовника упреками и проклятиями. И всякий раз в одних и тех же выражениях она клялась, что обожает, боготворит его, и, уходя, заявляла, что теперь она «счастлива вполне, — счастлива тем, что видела его»… Как только они оставались одни, она набрасывалась на него с поцелуями, подпрыгивала, тряся своим пышным бюстом, резвилась, как нескладный, угловатый подросток, уморительно надувала губки. Ему претили ее ласковые словечки: «мышонок», «котик», «песик», «птенчик», «бесценный мой», «сокровище мое», претил этот девичий стыд, который она напускала на себя перед тем, как лечь в постель, претили эти легкие движения испуга, которые, видимо, казались ей самой очаровательными, претило ее заигрывание с ним — заигрывание развращенной институтки».

— Мне вдруг показалось, — рассказывала приятельница, — что Мопассан, словно незримо подсмотрел за мной и моим ухажером. И жестокой своей правдой, как горьким лекарством напоив меня, наставил на верный путь. Некоторые вещи своим почти текстуальным совпадением меня, ей-Богу, ужаснули: ласковые обращения его и мои, мой бюст не самого маленького размера, мои приторные ласки, мои преследования его, мое ребячество в обращении с ним. И эти убийственные рассуждения насчет букваря. . .

Короче говоря, с глаз Т. словно пелена слетела. Она выздоровела, освободилась от своей любовной зависимости, и дочь не стала «грузить» своими переживаниями. И девочка, лишенная жуткого семейного треугольного прессинга, вскоре тоже бросила маминого бывшего ухажера, нашла мальчика своего возраста.

Вот так, порой совершенно причудливым образом, писатель жизни и любви Мопассан шагает рядом с нами по нашей жизни и любви вот уже многие десятилетия. При этом я вовсе не хочу сюжетной корысти ради утверждать, что столь необычный певец человеческих страстей был в прошлом нашим настольным писателем. Но факт бесспорный: мы, советские люди, очень хорошо знали его творчество. С 1938 по 1950 в СССР вышло полное собрание сочинений Ги де Мопассана в 13 томах. Затем с интервалом в четыре годы выходят массовым тиражом сначала двухтомник, потом еще одно полное собрание сочинений, на сей раз в 12 томах. Разовые издания этого французского писателя, равно как и литературоведение о нем — это огромное печатное море, которое не под силу даже бегло проанализировать в коротком эссе.

Парадоксально, однако, то, что до недавних пор мы были совершенно лишены возможности знать личную жизнь этого необычного писателя, к слову говоря, тоже необычную и захватывающую. Единственное, что позволяли себе литературоведы всех мастей и рангов, начиная от Анатолия Луначарского и кончая записными поставщиками всевозможных предисловий, так это дежурные и расхожие рассуждения о том, что творчество Мопассана «продолжающее лучшие традиции французского критического реализма несло в себе огромную силу обличения всего буржуазного миропорядка»; что писатель «подверг суду своей критики все общественно-политическое и нравственное установление современного ему буржуазного общества»; что «вслед за Бальзаком, Стендалем, Флобером он разоблачал порочность современного ему буржуазного общества»; «что в творчестве Мопассана много тяжелого и мрачного, ибо сама буржуазная действительность была мрачна и страшна»; что «последние месяцы жизни писателя, наполненные мучительной борьбой с овладевшим его безумием, были отравлены злобными измышлениями реакционной печати». Между тем биография Мопасана куда богаче, содержательнее, интереснее, а главное трагичнее, чем ее сочиняли для нас советские критики.

. . . Гюи родился в Турвиль-сюр-Арк, близ Дьеппа, что в Нормандии. Его отец маркиз Гюстав де Мопассан, происходил из старинного французского дворянского рода. Нравами, однако, отличался очень свободными и сына воспитывал, если так можно выразиться, в сильном прагматичном цинизме. Чего стоит, к примеру, то обстоятельство, что когда отпрыск стал более-менее соображать, папаша, жуткий ловелас, брал его с собой на все свои любовные свидания. Расчет был двойной: всякий раз оправдывать перед женой свои продолжительные отлучки и заодно приучать мальчика к нелегкому искусству покорения дамских сердец. В том и другом случае маркиз преуспевал. Жена ему редко досаждала, а сын не просто постиг науку обольщения, но впоследствии значительно превзошел своего учителя-отца: большего распутника ни французская литература, ни французское высшее общество не знали. По некоторым сведениям Ги де Мопасан за всю свою жизнь «оплодотворил» около пяти тысяч представительниц слабого пола! В этом смысле с ним мог соперничать разве что лишь наш писатель Иван Сергеевич Тургенев, с которым, кстати, они дружили и часто вместе охотились на аппетитных француженок. Впрочем, мы сильно забегаем вперед.

Детство Гюи провел в окрестностях собственного имения, среди сверстников, крестьянских подростков. Все, что положено мальчуганам этого возраста: драки, длительные путешествия, выход в море на рыбацких шхунах, групповое рукоблудие — все эти прелести свободной сельской жизни Гюи получил сполна. Но еще он получил. . . унаследованный от родителей сифилис. Кто конкретно: мать или отец стали источником трагедии — до сих пор неизвестно, однако из-за нее родители разошлись. Даже несмотря на то, что мальчика еще в подростковом возрасте якобы удалось вылечить от этой страшной болезни.

В тринадцать лет Гюи отдают в духовную семинарию, но тут же из нее исключают — за известную уже пристрастность к онанизму. Покинув стены семинарии, Гюи впервые «попробовал» девушку-служанку. Эта «работа» понравилась ему куда больше, нежели «рукоблудное самооскорбление». Мальчик начал предаваться ей с упоением и восторгом. А поскольку между семинарией и последующим поступлением в Руанский лицей образовалась пауза в три года, то практически все это время молодой маркиз обхаживал женское население округи. Он получал, как бы мы теперь сказали, высший кайф от того, что мог довести до исступления любую девушку или даже опытную женщину. Он всегда их «дожимал» до такой степени напряжения, что партнерши вопили: «Умоляю вас, маркиз, хватит!»

К этому времени относятся первые литературные пробы Ги де Мопассана. Разумеется, юноша начинал со стихов. Но не природе они посвящались, не патриотическим мотивам и не философским экзерсисам, а всегда вожделенному объекту сладострастия — женщинам. Два самых первых носят названия: «Последний вечер, проведенный с моей любовницей» и «Как я взял ее, доступную». Абрис будущей, потрясающей мир мопассианы был очерчен раз и навсегда. В дальнейшем у него встретятся рассказы, повести и романы социальные, обличительные, патриотические, посвященные защите родины, отвлеченно-психологические, лирические. Здесь будут самые разнообразные человеческие чувства: радостный восторг жизнью и отвращение к ней, грусть и веселость, простодушие, меланхолия, смех, ирония, отчаяние, смертная тоска и лучезарная надежда. Но все эти темы, в конечном итоге, в счете конца концов, будут содержать то главное, основополагающее, только для Мопассана характерное, что сейчас глобально зовется сексом или «великой песней любви, которую он пел жизни».

А писал Мопассан очень много. От заказов у него не было отбоя. Уже после первого крупного успеха, коим стал рассказ «Пышка», на писателя градом обрушились предложения одно лестнее другого. Стоило Мопассану в дружеских беседах с кем-нибудь из своих многочисленных приятелей или знакомых обмолвиться о предстоящей теме своего литературного замысла, как появлялся рой заказчиков, плативших популярному и модному литератору по франку за строчку! Ученые подсчитали, что за годы активного творчества, а их набирается только двадцать три, писатель распродал около 400 тысяч томов, чего не удавалось ни одному из литераторов-соотечественников! И потому Мопассан считался едва ли не самым богатым человеком из пишущей братии. А поскольку у него не было семьи, то практически все заработанное писатель-жизнелюб тратил на кутежи с приятелями, на оргии с женщинами не самого «тяжелого» поведения, на путешествия и удовлетворение самых изысканных своих прихотей.

Не помню, кто из французов заметил, что вокруг биографии великого человека всегда должно клубиться облачко слухов. К Мопассану эти слова никак не относились, ибо вокруг его судьбы постоянно бушевали дымовые смерчи и океанские ураганы всевозможных домыслов и сплетен. Справедливости ради надо признать, что первым провокатором небылиц о проделках Мопассана был. . . сам Мопассан. Как вам понравится такая его шутка.

Как-то писатель упросил знакомого доктора, ампутировавшего ногу потерпевшему, доставить эту конечность к нему на квартиру. Мопассан принес завернутую в тряпку ногу в свою гостиную, где собрались приятели и знакомцы и с напускным безразличием сказал:

— Ну что, господа, приближается время обеда. Я сейчас прикажу повару зажарить этот кусок мяса. Надеюсь вы не откажитесь со мной отведать столь изысканный деликатес.

Можно только вообразить себе замешательство вмиг протрезвевших гостей. А писатель, не дав им одуматься, действительно позвал повара и тот очень быстро выполнил приказание хозяина. На стол были поданы несколько тарелок, естественно, уже заранее заготовленного мяса, густо приправленного всевозможными соусами и зеленью. Сам Мопассан смачно, за обе щеки уплетал жаркое, приговаривая: «До чего же вкуснятина! Ну, просто объедение!» А потерявшие дар речи гости еле сдерживали рвоту.

Теперь представьте, как эта вполне невинная по соображениям Мопассан шутка, была препарирована и подана обалдевшими свидетелями. Через некоторое время по Парижу поползли слухи, что в доме знаменитого писателя происходят ритуальные убийства и поедания трупов!

Мопассан любил живопись. Особенно любил творчество друга и соратника по «загулам» Тулуза-Лотрека. Предпочитал чувственных фламандцев с их ядреными телами и натюрмортами, от которых текут слюнки. Истинный восторг испытал, увидев знаменитую картину Курбе «Начало мира», где, как известно, изображена массивная женская половая промежность в натуральную величину. Вместе с Флобером он посетил дом дипломата Халил Бея, который приобрел эту картину для своей обширной коллекции. Свою жемчужину сумасшедший любитель эротической живописи представлял гостям совершенно оригинально. В туалетной комнате у него висел шкаф, на двери которого был изображен простенький зимний пейзаж. Но стояло только открыть дверцу, как взору посетителя являлась исторгающая страсть, бесподобная женская плоть. Картина эта так взволновала Мопассана, что он, говорят, даже написал отклик-рецензию на нее. К сожалению, эта публицистика затерялась.

Гюи любил разных женщин. Обычно предпочтение отдавал «миловидным и пухлым, без определенной индивидуальности», чтобы были они «на один образец манерами и цветом лица благодаря одинаковой жизни в публичном доме и любовным повседневным упражнениям», то есть — проституткам. Но под настроение выходил на специальную охоту. Выбирал чем-то привлекший его объект и начинал длительную осаду с помощью собственной велеречивости (Мопассан был чудным, неповторимым рассказчиком, умел неподражаемо травить разные байки и анекдоты) или прибегал к поддержке друзей. Не было случая, чтобы он не добивался взаимности.

В одной из бесчисленных биографических книг о Мопассане написано, что в высшем свете «он отдавал предпочтение молодым состоятельным женщинам еврейской национальности». Вывод этот умозрительный, сделанный на основе анализа произведений Мопассана, где процент евреек действительно существенный. Однако автор исследования напрочь забыл или скорее всего не знал железного правила писателя: «Черпать из любой жизни интересные случаи и наблюдения, чтобы использовать их в романе, не давая возможности угадать, кто является прототипом выведенных лиц. Только так поступает добросовестный художник». Мопассан был в высшей степени добросовестным художником. И поэтому семитизм ему был чужд, равно как противоположное воззрение. Да, он всегда описывал тех женщин, с которыми хоть раз, но имел любовную связь. Однако все герои его столь опосредованы, что прототипы находить невозможно.

Мудрый и дальновидный Флобер чувствовал, что сумасшедшая половая жизнь его младшего друга, помноженная на невероятное напряжение жизни творческой, — рано или поздно взорвется каким-нибудь непредсказуемым катаклизмом. Как-то подыскав удобный момент, Гюстав начал издалека речь о том, что удел ума и мудрости — воздержание, а безудержность во всем — верный путь к смерти. Мопассан слушал наставника, не перебивая. А потом пригласил его. . . в бордель. Заказал пару проституток и на глазах изумленного Флобера всех их ухайдакал так, что бедные девушки еле уползали из-под него, причитая: «Прости Господи, жеребец какой-то, а не мужик!» Мопассан удовлетворенно похохатывал:

— Как видишь, мой дорогой учитель, любимая работа усталости мне не приносит. Я могу заниматься ею, сколько пожелаю.

Природа в самом деле наградила Мопассан со щедростью поразительной. В том числе и на физическое здоровье ему не поскупилась. Еще в молодости Гюи увлекался греблей и мог проходить на веслах свыше 50 миль. Если пешком гулял, то преодолевал, порой, несколько десятков километров за световой день — нагрузки даже для нынешних профессионалов чрезвычайные. О необыкновенных сексуальных способностях писателя уже говорено. Так он ещё мог он за вечер выпивать десять-пятнадцать литров вина и съедать горы мяса. Если садился за письменный стол, то мог не вылезать из-за него сутками. Другими словами, меры, как таковой, он ни в чем и никогда не признавал, искренне полагая, что на него обычные человеческие ограничения, в чем бы они ни выражались — не распространяются. И поплатился за свое пренебрежение здоровьем.

К тридцати годам его поразила болезнь глаз, прогрессирующая столь быстро, что Мопассан вынужден был нанять секретаршу, которая бы за ним записывала его сочинения. Вскоре начались провалы памяти, но писатель не обратил на это недомогание стоящего внимания, потому что улучшилось зрение. Однако его тут же начали мучить жуткие кошмары. Он стал писать бессвязно, со смысловыми и грамматическими нелепостями. Лишь изредка к нему возвращалось трезвое сознание, и в одно из таких нечастых озарений, Мопассан записал в своем дневнике: «Если бы я когда-нибудь смог заговорить свободно, я высказал бы все то, что ощущаю в глубине души, все те безутешные мысли, которые всегда подавлял. . . Думать становится ужасным страданием, когда мозг точно сплошная рана. . . Я склонен думать, что у меня бедное, гордое и стыдливое человеческое сердце, над которым смеются, а оно волнуется и заставляет страдать. А в мозгу у меня душа латинского народа, очень усталая. Бывают дни, когда я так не думаю, но и тогда я страдаю, потому что я из числа людей, у которых содрана кожа и нервы обнажены. Но я об этом не говорю, этого не показываю и даже думаю, что очень хорошо это скрываю. Меня, без сомнения, считают одним из наиболее равнодушных людей на свете. Я же скептик, что не одно и то же, скептик потому, что у меня хорошие глаза. Мои глаза говорят моему сердцу: спрячься, старое, ты смешно! И сердце прячется».

Всем болезням он стойко противостоял. И лишь одна подкосила его окончательно: перестал слушаться всегда безотказный член. . . В расстроенных чувствах писатель начал искать свой револьвер. Нашел, но патронов не обнаружил. Тогда взял обыкновенный книжный нож для разрезания страниц и полоснул себя по горлу. Рука дрогнула, Гюи только поранил лицо. Прибежавшая прислуга не дала повторить попытку. Врачи определили тяжелую степень помешательства. Полтора года писатель прожил с помутненным разумом и умер, не приходя в здравый рассудок.

Он любил жестоко шутить над собой: «Единственное, что мне не грозит, — так это сифилис. Он у меня уже есть». То есть, хоть и в шутку, но допускал, что врожденная венерическая болезнь его так и не была в свое время излечена. По мнению некоторых врачей, он оказался прав: сифилис «догнал» его в зрелом возрасте, став причиной всех его болячек. Другие эскулапы утверждали, что Ги де Мопассан загнал себя на тот свет нечеловеческим напряжением умственных и физических усилий. А какая, в сущности, разница, если этот титан человеческого духа умер в 43 года. . .

Михаил Захарчук